ふるさと納税のデメリットは?

- [公開日:]

- ID:5587

ふるさと納税をしないほうがいい人をわかりやすく解説

ふるさと納税とは?仕組みを解説

引用:ふるさと本舗

ふるさと納税は、地方自治体への寄附を通じて地域を応援し、同時に所得税や住民税の控除を受けられる制度です。この制度は、2008年に創設され、地方創生の一環として注目を集めています。

ふるさと納税の大きな特徴の一つは、寄附を行う自治体を自由に選べる点です。生まれ故郷だけでなく、自分が応援したい地域や訪れたことがある場所、特産品に魅力を感じる自治体など、全国各地から選択が可能です。自治体にとっても寄附金は貴重な財源となり、地域の振興や福祉、教育、観光促進などさまざまな用途に活用されています。さらに、ふるさと納税では寄附の際に自治体から返礼品を受け取ることができます。この返礼品は、地域の特産品や工芸品、宿泊券、体験型サービスなど多岐にわたり、寄附者にとっての大きな魅力となっています。ただし、ふるさと納税を利用する際には注意点もあります。この制度は「納税」と名付けられているものの、実際には寄附に該当し、手続きを行わなければ税金控除を受けられません。また、控除には上限額が設定されており、上限を超える寄附を行った場合には超過分が自己負担となります。

ふるさと納税のデメリット

「寄附する自治体や使い道を選択できる」「返礼品を受け取れる」などさまざまなメリットがあるふるさと納税ですが、いくつかデメリットもあります。

自己負担額2,000円は必ずかかる

ふるさと納税では、寄附金額のうち2,000円は自己負担額として発生します。この金額は、寄附金額や控除上限額に関係なく、一律で必要です。たとえば、5万円の寄附を行った場合、税金控除を受けられるのは4万8,000円分であり、2,000円は控除されません。返礼品の価値が自己負担額を上回るケースが多いとはいえ、この2,000円が必ず発生する点を理解しておく必要があります。

減税や節税効果があるわけではない

「ふるさと納税は減税・節税効果がある」と認識している人もいるかもしれませんが、減税や節税の効果はありません。ふるさと納税は、本来自分が居住している地域に支払うべき税金を、寄附金として任意の地域に支払う制度です。寄附した金額は、その年の所得税と翌年の住民税から還付・控除されます。還付・控除を受けられるため、「税金が減っている」と勘違いするかもしれませんが、納税額が減ることはありません。

控除限度額を超えて寄附すると自己負担額が増える

ふるさと納税の税金控除には、個々の収入や家族構成などに応じた控除限度額が設定されています。この限度額を超えて寄附を行った場合、超過分は控除の対象とならず、全額自己負担となります。たとえば、限度額が10万円の方が15万円を寄附した場合、5万円分は控除されず自己負担となります。ふるさと納税を行う場合は、控除上限額を確認した上で寄附することが重要です。

税金控除を受けるためには手続きを行う必要がある

ふるさと納税を利用する際、税金控除を受けるためには確定申告またはワンストップ特例制度を利用しなければなりません。確定申告を行う場合、寄附を行った自治体から送付される寄附受領証明書をもとに、確定申告書を作成し税務署へ提出する必要があります。一方、ワンストップ特例制度は確定申告不要で利用できる便利な仕組みですが、自治体への申請書提出期限を守らなければ適用されないため、注意が必要です。

寄附する年は先にお金を払うことになる

ふるさと納税では、寄附金を先払いし、翌年に税金控除が適用される仕組みです。そのため、寄附する年には、ある程度の現金を用意する必要があります。例えば、1〜2月など年始めに寄附をしたとしても、税金控除を受けられるのは寄附した翌年となります。そのため、寄附した時点では一時的に出費が増えることになります。この点を考慮し、家計への負担が大きくならないよう計画的に寄附を行うことが重要です。

名義が違うと税金控除が受けられない

ふるさと納税では、寄附を行う名義人と控除を受ける人の名義が一致している必要があります。たとえば、夫婦や家族間で異なる名義で寄附を行った場合、税金控除が適用されない可能性があります。特に、共働きの家庭では名義が異なることが多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。

確定申告を行うと住宅ローン控除に影響が出る

ふるさと納税と住宅ローン控除は、いずれも所得税の控除制度ですが、同時に利用すると控除額が相殺される場合があります。住宅ローン控除で所得税が全額控除される場合、ふるさと納税の控除は住民税に回されるため、期待した控除効果が得られないことがあります。この点については事前に税理士や自治体の窓口に相談することをおすすめします。

ふるさと納税をしないほうがいい人の特徴

デメリットを踏まえて、ふるさと納税をしないほうがいい人の特徴をまとめました。

所得税や住民税を支払っていない

ふるさと納税は、支払うべき所得税や住民税を寄附という形に置き換えられる制度です。そのため、所得税や住民税を支払っていない場合、控除を受けることができません。具体的には、非課税世帯や学生、専業主婦(夫)などが該当するケースが多いです。この場合、寄附をしても税金控除の恩恵を受けることができないため、返礼品の分だけ経済的負担が大きくなります。自治体への寄附は意義深い行動ですが、実質的な負担を考慮すると、他の方法で地域を応援する手段を検討するのも一つの方法です。

所得が低い

所得が低い場合、ふるさと納税の控除限度額が少なくなります。控除限度額は年収や家族構成により計算されるため、例えば独身で年収200万円の方と、扶養家族がいる年収500万円の方では限度額に大きな差があります。限度額を超えた寄附は税金控除の対象外となり、自己負担額が増加します。そのため、収入が限られている方は特に事前のシミュレーションが重要です。また、返礼品の価値だけを重視して寄附を行うと、結果的に負担が大きくなることがありますので注意が必要です。

寄附する年に退職した

退職により、その年の所得が減少すると、所得税および住民税の控除限度額が大幅に下がります。例えば、退職金の支給があっても、通常の給与所得が減少している場合、寄附額に見合った控除を受けられない可能性があります。さらに、退職後の生活設計を考慮すると、大きな自己負担は家計を圧迫する恐れがあります。退職予定がある方は、ふるさと納税を検討する際に収入の変化を考慮し、計画的に寄附額を設定することが大切です。また、退職時に役立つ税金対策について税理士などに相談するのも有効な方法です。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税には前述したようなデメリットがありますが、それでも寄附を行う人が年々増加しています。デメリットがありながらもふるさと納税を行う人がいる理由は、以下のようなメリットがあるからです。

● 自己負担2,000円で返礼品がもらえる

● 寄附する自治体を選択できる

● 寄附金の使い道がわかる

● クレジットカードやポイントサイトでポイントを貯められる

自己負担2,000円で返礼品がもらえる

ふるさと納税の大きな魅力の一つが、実質2,000円の負担で地域の特産品などの返礼品を受け取れる点です。返礼品には、食品や飲料、工芸品や旅行券など幅広いジャンルが含まれており、自分のニーズや嗜好に合った品を選ぶ楽しみがあります。特に、高品質な牛肉や新鮮な海産物、地元の工芸品など、地域独自の特色を持つ返礼品は全国的にも高い人気を誇ります。また、返礼品の選択を通じて、普段触れる機会が少ない地域文化や特産品を知るきっかけにもなり、寄附者にとって有意義な体験となるでしょう。

寄附する自治体を選択できる

ふるさと納税では、全国各地の自治体から寄附先を自由に選べます。この選択肢の広さが、寄附者の多様なニーズに応えています。例えば、生まれ故郷やゆかりのある土地はもちろん、災害復興支援や教育支援に力を入れている自治体を選ぶことも可能です。また、返礼品の内容だけでなく、寄附金の使い道を重視して選ぶこともできます。地域の特色や自治体の取り組みを調べることで、寄附がどのように活用されるかを具体的にイメージできる点も、この制度の大きな魅力です。

寄附金の使い道がわかる

ふるさと納税の特長として、寄附金の使い道を指定できる自治体が多いことが挙げられます。例えば、子どもや高齢者向けの福祉支援、観光資源の保護、環境整備、地域医療の充実など、多岐にわたる用途が用意されています。自分が居住している地域に納税する場合は、納税金額がどのような目的で使用されているか知らない方も多いでしょう。ふるさと納税では、自分が行った寄附が地域社会にどのような影響を与えたのかを確認できるため、納得感を得られる仕組みになっています。

クレジットカードやポイントサイトでポイントを貯められる

ふるさと納税サイトの多くがクレジットカード決済に対応しており、カード利用によるポイント還元を受けられる仕組みがあります。また、ふるさと納税のポータルサイトでは独自のポイントが貯まる仕組みを提供しており、寄附を行うだけでお得にポイントを獲得できます。これらのポイントは、次回以降の寄附に使える場合もあり、効率的な節約術として活用可能です。特に、日常生活でポイントを活用している方にとっては、ふるさと納税がさらに魅力的な制度となるでしょう。ただし、令和7年10月以降は制度改正により、ポイントの付与がなくなります。

ふるさと納税をしたほうがいい人の特徴

メリットを踏まえた上で、ふるさと納税をしたほうがいい人の特徴をまとめました。

● 所得税や住民税を支払っている

● 所得が高い

● 応援したい自治体がある

● 欲しい返礼品がある

所得税や住民税を支払っている

ふるさと納税の恩恵を最大限受けるためには、所得税や住民税を支払っていることが前提となります。この制度は、納税者が支払うべき税金を自治体への寄附という形で納める仕組みであり、その寄附額が一定の範囲内で税金控除として還元されます。非課税世帯や課税額が極めて少ない場合、この制度のメリットを享受するのは難しいため、自分の納税状況を確認した上で利用を検討しましょう。

所得が高い

所得が高いほど、ふるさと納税の控除上限額が大きくなり、寄附できる金額の幅が広がります。たとえば、年収が高い人は寄附額を増やしても控除額が上限に達しにくいため、より多くの自治体に寄附できたり、高額な返礼品を受け取れたりする可能性があります。また、所得税率が高いほど税控除の効果も高くなり、結果として実質的な負担額を抑えられるという利点があります。このため、所得が高い人にとってふるさと納税は特に有利な制度といえます。ただし、収入や家族構成による上限額を事前に計算し、無理のない範囲で寄附を行うことが大切です。

応援したい自治体がある

ふるさと納税の最大の特徴の一つは、寄附先の自治体を自由に選べる点です。たとえば、自分の生まれ故郷や育った地域に感謝の意を込めて寄附をしたり、特定のプロジェクトを応援するために寄附を行ったりできます。災害復興支援や子どもの教育、地域医療の充実といったテーマに取り組んでいる自治体を選ぶことで、自分の寄附金がどのように役立てられるかを具体的にイメージできます。また、寄附後に自治体から寄附金の使い道が報告されることも多く、寄附者はその成果を確認できる点で大きな満足感を得られるでしょう。

欲しい返礼品がある

ふるさと納税の人気の一因は、多種多様な返礼品が用意されている点にあります。自治体ごとに独自性のある返礼品があり、例えば高級和牛、新鮮な海産物、工芸品、さらには旅行券や宿泊券といったユニークな品も選択可能です。普段なかなか購入できない贅沢な特産品を試したり、自分用だけでなくギフトとしても利用したりすることができます。ただし、返礼品の選択に夢中になりすぎて控除限度額を超えて寄附してしまうと、税金控除を受けられない分の負担が増えてしまいます。そのため、返礼品を選ぶ際には、自分の控除上限額をしっかりと把握することが重要です。

ふるさと納税のデメリットを防ぐためのコツ

ふるさと納税にはデメリットがいくつかありますが、ポイントを押さえることで対策可能です。

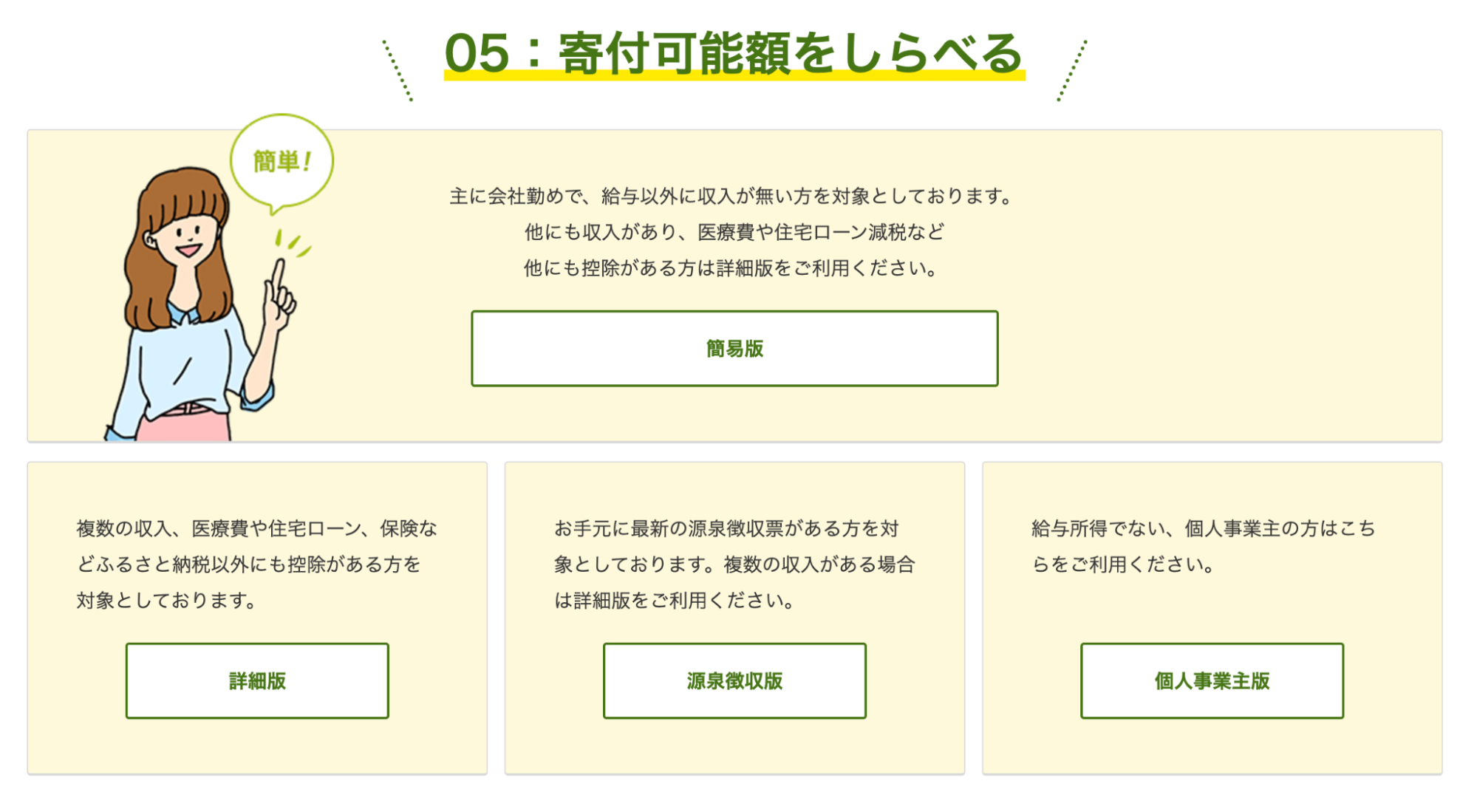

控除上限額を把握する

ふるさと納税を活用する上で最も重要なのが、控除上限額を把握することです。この控除上限額は年収や家族構成、扶養人数などによって異なります。たとえば、独身や共働きの家庭の場合と、扶養家族が多い家庭では控除上限額に差が出るため、自分の状況に応じた正確な計算が必要です。ふるさと本舗などのポータルサイトでは、簡単な入力で控除上限額を算出できるシミュレーターが提供されていますので、寄附を行う前に必ず利用しましょう。

引用:ふるさと本舗

上限額を超えた寄附は、税金控除の対象外となり、全額自己負担になってしまうため注意が必要です。また、給与収入以外に副業所得や不動産所得がある場合は、より正確な計算をするために専門家に相談するのも一つの方法です。

寄附金受領証明書をしっかり保管しておく

「寄附金受領証明書」は、税金控除を受けるための確定申告に必須の書類です。この証明書がなければ控除手続きが進められません。自治体から証明書が届いたら、紛失しないようファイルや専用フォルダーに保管するのがおすすめです。ワンストップ特例制度を利用する場合も、各自治体から送られてくる「ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」が必要です。ワンストップ特例制度の申請用紙は、紛失してしまうことがないよう、できるだけ早く必要事項を記入して各自治体へ返送しましょう。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンでオンライン申請もできます。

期間内に税金控除の申告手続きを行う

ふるさと納税を行った後、控除を確実に受けるためには、必要な手続きを期限内に済ませることが不可欠です。確定申告を行う場合、寄附金受領証明書を添付して、寄附金控除に関する欄を記入する必要があります。確定申告の提出期限は原則として翌年の3月15日までですが、締切直前は税務署が混み合うため、余裕を持って準備しましょう。また、ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附を行った年の翌年1月10日までに必要書類を自治体へ送付しなければなりません(マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンでオンライン申請もできます。)。手続きが間に合わない場合、確定申告をしなければ控除が受けられなくなるため注意が必要です。期限を過ぎないよう、早めに書類を整え、送付の際には追跡可能な方法(簡易書留など)を利用するのがおすすめです。

ふるさと納税の手続きの流れ

ふるさと納税を利用するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、一般的な手続きの流れをわかりやすく説明します。

STEP1:寄附先の自治体を選ぶ

まず、自分が応援したい自治体や返礼品を提供している自治体を選びます。ふるさと納税ポータルサイトを利用すると、地域別や返礼品別に検索できるため便利です。

STEP2:寄附を申し込む

寄附を希望する自治体や金額を決めたら、申し込み手続きを行います。多くの場合、オンラインでの申し込みが可能です。また、支払い方法もクレジットカード、銀行振込、コンビニ払いなど多様な選択肢があります。

STEP3:寄附金受領証明書を受け取る

寄附を行うと、確定申告を希望する場合は「寄附金受領証明書」、ワンストップ特例制度を希望する場合は「ワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」が送付されます。この証明書は、税金控除を受けるための重要な書類なので、必ず保管してください。

STEP4:控除手続きを行う

税金控除を受けるためには、以下のいずれかの方法で手続きを行います。

● 確定申告

自営業者や医療費控除を受ける会社員などは、翌年の確定申告で寄附金控除を申請します。

● ワンストップ特例制度

確定申告を行わない会社員などは、この制度を利用できます。寄附時に申請書を提出し、自治体に必要書類を送付するだけで簡単に手続きが完了します。マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンでオンライン申請ができます。

以上の流れを踏むことで、ふるさと納税をスムーズに利用できます。手続きの詳細は自治体やポータルサイトで確認してください。

ふるさと納税のデメリットに関するよくある質問

自己負担2,000円というのは嘘?

「ふるさと納税は自己負担2,000円だけで利用できる」とよく言われますが、控除上限額内で寄附を行った場合に限られます。控除上限額を超えて寄附を行った場合は、自己負担額が2,000円を超えてしまうため注意が必要です。また、控除を受けるためには確定申告やワンストップ特例制度を利用する必要があり、これらの手続きを怠ると控除が受けられず、全額自己負担となります。

会社員がふるさと納税するとどんなデメリットがある?

会社員がふるさと納税をするデメリットは、1年間に6自治体以上に寄附を行った場合、ワンストップ特例制度を利用できなくなることです。1社のみから給料を得ている給与所得者(会社員)は、基本的にワンストップ特例制度を利用できます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は確定申告をしなければならないため注意が必要です。

● 1年間に6自治体以上に寄附を行った

● 給与所得が2,000万円を超える

● 2箇所以上の会社から給与を得ている

● 副業で20万円以上の収入を得ている

● 不動産収入がある

● 医療費控除を受ける

個人事業主がふるさと納税するとどんなデメリットがある?

個人事業主がふるさと納税をするデメリットは以下のとおりです。

● ワンストップ特例制度を利用できない

● 収入が不安定なため控除上限額を把握しづらい

個人事業主の大きなデメリットは、手続きが簡単なワンストップ特例制度を利用できないことです。税金控除を受けるためには、必ず確定申告を行う必要があります。ただし、個人事業主はふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要があるため、ふるさと納税が原因で手続きの手間が大きく増えることはありません。また、収入が安定しづらい個人事業主は控除上限額を把握しづらい傾向があります。控除上限額を超えて寄附してしまうと自己負担額が増えてしまうため、一度にまとめて高額な寄附を行わないようにすることがポイントです。

ふるさと納税すると会社に迷惑がかかる?

ふるさと納税をして会社に迷惑がかかることはありません。理由は、ふるさと納税の税金控除手続きは、会社ではなく自分自身で行うからです。ふるさと納税をしたことで、会社側の手間が増えることはありません。

お問い合わせ

電話:0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます