1 本校の方針

自ら学び 心豊かに たくましく生きる児童を育てる

- 安心・安全で落ち着いて学べる学校

- 一人ひとりを大切にする学校

- 学ぶ喜びと希望がもてる学校

- 家庭や地域に愛され信頼される学校

全ての児童が安心して学校生活を送り、有意義で充実したさまざまな活動に取り組むことができるよういじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切かつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める。

いじめの基本認識

- いじめはどの子どもにもどの学校でも起こり得るものである。

- いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。

- いじめは大人には気付きにくいところで行われることが多く発見しにくい。

- 嫌がらせやいじわる等、多くの児童生徒が入れ替わりながら加害も被害も経験する。

- 暴力を伴わないいじめであっても、繰り返されたり、集中的に行われたりすることにより生命、身体に重大な危険が生じる。

- いじめは、その態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。

- いじめでは、加害・被害の二者関係だけでなく、いじめを助長する観衆、いじめに暗黙の了解を与えてしまう傍観者も存在する。この傍観者から仲裁者への転換を促すことが重要である。

※「いじめ対応マニュアル」兵庫県教育委員会より

いじめ防止に対する基本的な考え

- 学校、家庭、地域が一体となり、児童理解に努め、健全な児童育成に取り組む。

- 幼小中が連携し、情報交換を密にとることで、いじめ発生を未然に防ぐ。

- 道徳教育を充実させ、思いやりの心を醸成する。

いじめについては、全職員が、「いじめは、どの児童生徒にも、どの学級にも起こり得る」、また、「いじめは、どの児童生徒も被害者にも加害者にもなり得る」という認識をもち、日常の些細な変化を見逃さず、いじめをしない、させない、許さない等、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む。

そのため、本校においては、児童生徒が好ましい人間関係を築き、豊かな心を醸成させるよう、道徳教育・人権教育を全ての教育活動において実践するとともに、以下の指導体制を構築し、いじめの防止等を包括的に推進する。

2 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等

日常の指導体制

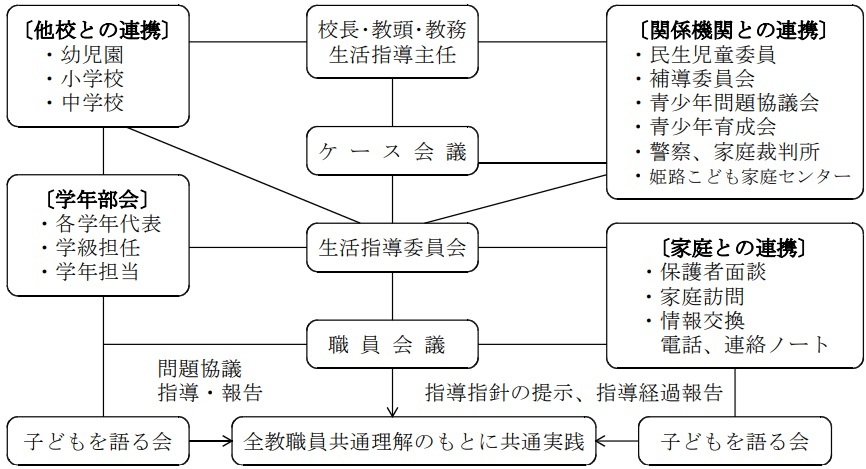

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生活指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。

- 生活指導委員会

必要に応じて開催。生活指導主任を中心に、管理職、生活指導担当3名、養護教諭、隣接学年代表で構成し、いじめを含む生活指導上の問題について情報交換し解決に向けた対応を検討する。 - ケース会議

特に対策が必要な課題、問題について適宜開催する。校長、教頭、児童支援、養護教諭、不登校指導員、SC、関係機関の職員等で構成する。

生活指導体制

未然防止及び早期発見のための指導計画

いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見のあり方、いじめへの対応に係わる教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を定める。

未然防止と早期発見

- 「生活ふり返りカード」、「ライフスキルアップ通信」で保護者との連携。

- 「生活アンケート」、「ひとりぼっちの子調査・休み時間アンケート」で児童の実態を把握し、それをもとに相談週間を作り、直接児童から話を聞き、一緒に対策を考え実行する。

- 「福崎小学校ルールブック」を全職員共通理解して、指導を一本化する。

- 「子どもを語る会」で、不登校や特別に支援を要する児童を含め、特に問題を抱えた児童について共通理解を図る。

- 毎月、月末に家庭訪問・面談の回数、内容を文書で担任に書いてもらい、実態把握をする。

- 「ふくの日活動」という児童を主体とした活動で、自分たちでよりよい学校生活に変えていこうという気持ちを持たせる。「みんなのために」「学校のために」という気持ちを持たせ、自己有用感を高めていく。

いじめ対策年間指導計画

指導計画表4月

| 家庭訪問での児童理解と家庭との連携

家庭環境調査票作成 |

|---|

| 5月 | 子どもを語る会 |

|---|

| 6月 | 子どもを語る会、休み時間調査

生活アンケート、相談週間 |

|---|

| 7月 | 「ふくの日活動」

学期末懇談会での児童理解と家庭との連携 |

|---|

| 8月 | カウンセリングマインド研修 |

|---|

| 9月 | 「ふくの日活動」 |

|---|

| 10月 | 子どもを語る会、「ふくの日活動」

情報モラル教育(保護者、児童) |

|---|

| 11月 | 子どもを語る会、「ふくの日活動」、休み時間調査

生活アンケート、相談週間 |

|---|

| 12月 | 子どもを語る会

学期末懇談会での児童理解と家庭との連携 |

|---|

| 1月 | 「ふくの日活動」 |

|---|

| 2月 | 子どもを語る会、「ふくの日活動」、休み時間調査

生活アンケート、相談週間 |

|---|

| 3月 | 「ふくの日活動」

学期末希望懇談で児童理解と家庭との連携 |

|---|

いじめを認知した際の組織的対応

- 問題発生

- 事実確認、情報収集 ←生活指導主任、当該学年主任、学級担任

・児童等への聞き取り、アンケートの実施、事実の保存 - 対応の検討 ←生活指導委員会、学年部会、ケース会議(関係機関)

・状況の確認、被害者や加害者に関する情報の共有

・被害者の保護と支援、保護者への連絡と連携

・加害者及び関係者や傍観者への指導

・関係機関、教育委員会との連携 - 対応、指導 ←生活指導主任、当該学年主任、学級担任、SC

- 対応の検討 ←生活指導委員会、学年部会、ケース会議(関係機関)

・対応後の状況等について意見交換、今後の対応の確認 - 事後指導、経過観察 ←生活指導主任、当該学年主任、学級担任、SC

・被害者、加害者、周囲の生徒への目配りや適切な指導の継続

地域・関係機関との連携

- ケアステーションかんざき

特別支援教育等に係わる児童理解や諸問題について、専門のスタッフを招いて検討会や校内委員会を開催し、適切な助言を得るとともに、連携した対応を図る。 - 要保護対策会議におけるケース会議

町保健センターの要保護対策会議におけるケース会議として、課題を抱える児童一人ひとりについて、関係機関の専門家との連携をとって問題解決の方策を検討する。 - 民生児童委員との懇談会

地域の民生児童委員から、生徒の地域でのようすや行動について情報収集し、家庭の状況や地域でのようす等について聞き、多方面からのアプローチや支援ができる体制を整える。 - 学校評議員会

評議員からの意見具申を受け、地域での児童のようすや行動について情報収集するとともに、いじめ問題に関しては、その情報を基に多方面からのアプローチや支援ができる体制を整える。 - 学校支援チーム・補導センター

警察OB、学校OB、スクールソーシャルワーカーの助言を得ることで幅広い視野からアプローチする。

3 重大事態への対応について

重大事態とは

- いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(児童生徒が自殺を企図した場合等)があると認めるとき。

- いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とする)

※「いじめ対応マニュアル」兵庫県教育委員会より

重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに教育委員会に報告するとともに、学校が主体となって、専門的知識及び経験を有する外部の専門機関等とも連携を取りながら、事態について調査し、その解決に当たる。

また、児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し適切に対応する。

4 いじめ防止等の検証

この基本方針に基づくいじめ防止等の対策については、必要に応じて見直しを行うため、生活指導委員会を中心に機会あるごとに検証を行う。