福崎町立福崎東中学校

FUKUSAKI HIGASHI JUNIOR HIGH SCHOOL

- 〒679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原1200-1地図

- 電話番号:0790-22-0208

福崎町立福崎東中学校

FUKUSAKI HIGASHI JUNIOR HIGH SCHOOL

<いじめ防止に対する基本理念>

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめの防止等の対策に関する基本理念を次のとおりとし、教師全体での共通理解を図るとともに、いじめ防止への基本姿勢とする。

本校は、普通学級9クラス、特別支援学級2クラスの中規模校である。元々は農村地域であったが、近年役場付近を中心に商工業が発展し、住宅の急増や大型商店の進出など、急激な都市化が見られ、学校を取り巻く環境も大きく変化してきている。本校の生徒は、田原小学校、八千種小学校の2校から入学してくる。明るく素直で素朴な生徒が多く、落ち着いた中学校生活を送っている。学習面だけでなく、さまざまな活動に前向きに取り組み、福祉施設訪問やアルミ缶など資源の有効利用、クリーン作戦など、生徒会活動には特に力を入れて活動している。しかし、その一方で規範意識が低く、身なりや交通ルール等で注意を与える場面も若干見られる。

保護者の学校教育に対する関心は高く、PTA活動にも協力的で、活発に活動できている。また地域の方々も、地域の中で子どもたちを育てようとする意識が強く協力的である。

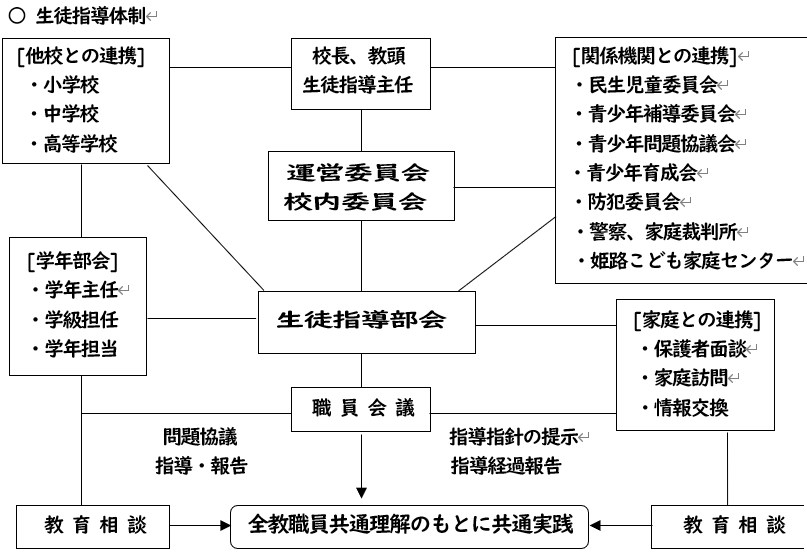

○ 運営委員会

校長、教頭、教務、各学年主任、生徒指導主任をもって構成する。定期的に月1回開催。必要に応じて各担当、養護教諭等が加わり、課題について集中的に検討する。

○ 校内委員会

特に対策が必要な課題・問題について適宜開催する。運営委員に加えて、養護教諭、スクールカウンセラー、不登校指導員、関係機関の職員(アドバイザー)等で構成する。

○ 生徒指導部会

月1回、また、必要に応じて開催。生徒指導主任を中心に、各学年の生徒指導担当で構成し、いじめを含む生徒指導上の問題について情報交換し解決に向けた対応を検討する。

○日々の観察

休み時間・昼休みや放課後の会話や活動等を通して、常に生徒たちのようすに目を配る。「生徒がいるところには、教職員がいる」という状況をつくり、早期発見に努める。

○生活の記録

「生活の記録」を有効的に活用し、教師とのやりとりを通して、人間的なつながりを深め、生徒一人一人の微妙な変化や問題の兆候などを的確に把握し、適切な助言を与える。

○教育相談

生徒の状態を的確に把握し、個々の不安や悩み等を理解するために、教育相談を適宜実施する。特に、6月と11月は、生活実態アンケートを実施した後、教育相談強化月間として、いじめ等諸問題の早期把握に努める。

○「いじめアンケート」の実施

「いじめアンケート」を学期に数回実施し、いじめ事案が認められた場合には、教育相談を実施し,その都度いじめを見逃さないよう指導する。アンケート結果については、個人用紙は3年間、集計用紙は5年間保管し、次年度の指導に役立てる。

○「Q-U」の活用

「Q-U」(楽しい学校生活を送るためのアンケート。児童生徒一人一人についての理解と対応方法、学級集団の状態と今後の学級経営の方針を把握するもの)を導入し、いじめ等の諸問題の早期発見につなげる。年2回実施することにより生徒理解の精度をあげるとともに、その後の教育相談に生かす。また、関係機関と連携し、指導・助言を受けるなど、今後の教育活動に生かす。

○スクールカウンセラーとの連携

毎週火曜日に来校するスクールカウンセラーとの連携を図り、相談体制を充実させるとともに、カウンセラーから教師へのアドバイスを生徒理解や指導に生かす。

○道徳教育

夏休み中に道徳の指導案を全ての教師が作成し、2学期に全職員が、道徳授業を行う(ローテーション授業)。道徳の教科化に伴い、「あなたならどうするか」を真正面から問う「考え、議論する道徳への転換」を図るため、カリキュラムの見直しや取り扱う資料の選定を進める。

○生徒会活動

生徒会を中心に、生徒自身がいじめについて考える取組を進め、いじめをなくす呼びかけや標語を募集するなど、自分達の問題としてとらえる機会を設ける。

○インターネットの安心・安全な利用を学ぶ講座の開催

生徒会活動のひとつとしてネットモラルルールの見直しを進めるとともに、外部から講師を招聘し、インターネットの適切な利用方法を学ぶ機会を設ける。

○学校行事

5月の連休中に全校生が人権作文を書き、それを基に学級主張大会や学年主張大会、校内主張大会を順に開催し、いじめ問題を始め、さまざまな人権課題について考える機会を設ける。

○「思春期支援教室」の開催

命の誕生の尊さや命を大切にすること、命を育むことの重要さを実感させる。

○レジリエンス教育の実施(各学年で総合の時間に取り入れる)

SC監修の心理教育プログラムとセルフモニタリングを通して、心の教育を実践する。

(1) 問題発生

(2) 事実確認・情報収集 ← 生徒指導主任・当該学年主任・学級担任・生徒等への聞き取り、アンケートの実施、事実の保存

(3) 対応の検討 ← 生徒指導部会・学年部会・校内委員会(関係機関)

・状況の確認、被害者や加害者に関する情報の共有

・被害者の保護と支援、保護者への連絡と連携

・加害者、及び関係者や傍観者への指導

・関係機関、教育委員会との連携

(4) 対応・指導 ← 生徒指導主任・当該学年主任・学級担任・SC・SSW

(5) 対応の検討 ← 生徒指導部会・学年部会・校内委員会(関係機関)

・対応後の状況等について意見交換、今後の対応の検討・確認

(6) 事後指導・経過観察 ← 生徒指導主任・当該学年主任・学級担任・スクールカウンセラー

・被害者、加害者、周囲の生徒への目配りや適切な指導の継続

(1) 重大事態とは

重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。

また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、事案により学校が判断する。いじめによる欠席が続き(30日には達していない)当該校への復帰ができないと判断し転学した場合もこれに当たる。

また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、町教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。

なお、事案によっては、町教育委員会が設置する重大事態調査のための組織(いじめ問題対策委員会ならびにいじめ問題調査委員会)に協力する。

○ ケアステーションかんざき

特別支援教育等に係る生徒理解や諸問題について、専門のスタッフを招いての検討会や校内 委員会を開催し、適切な助言を得るとともに、連携した対応を図る。

○ 要保護対策会議におけるケース会議

町保健センターの要保護対策会議におけるケース会議として、課題を抱える生徒一人一人について、関係機関の専門家との連携を取って問題解決への方策を検討する。

○ 民生児童委員との懇談会

地域の民生児童委員から、生徒の地域でのようすや行動について情報収集し、家庭状況や地域でのようす等について聞き、多方面からのアプローチや支援ができる体制を整える。

○ 学校評議員会

評議員からの意見具申を受け、地域での生徒のようすや行動について情報収集するとともに、いじめ問題に関しては、その情報を基に多方面からのアプローチや支援ができる体制を整える。

4月 | 家庭訪問での生徒理解と連携、家庭環境調査 | 10月 | 「Q-U」の実施と校内委員会の開催 |

5月 | 「Q-U」の実施と校内委員会の開催、学級主張大会 | 11月 | 生活実態アンケート、教育相談強化月間、いじめアンケート |

6月 | 生活実態アンケート、教育相談強化月間、いじめアンケート | 12月 | 学期末懇談会での生徒理解と家庭との連携 |

7月 | 学期末懇談会での生徒理解と家庭との連携 | 1月 |

|

8月 | 生徒指導研修会等への参加、家庭道徳の取組 | 2月 | いじめアンケート |

9月 |

| 3月 | 学期末懇談会での生徒理解と家庭との連携 |

この基本方針に基づくいじめ防止等の対策については、必要に応じて見直しを行うため、生徒指導部会、校内委員会を中心に機会あるごとに検証を行う。

令和7年 4月 1日 改訂

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます