令和7年度 福崎町定額減税補足給付金支給事業(不足額給付)【物価高騰対応重点支援事業】

- [公開日:]

- ID:5953

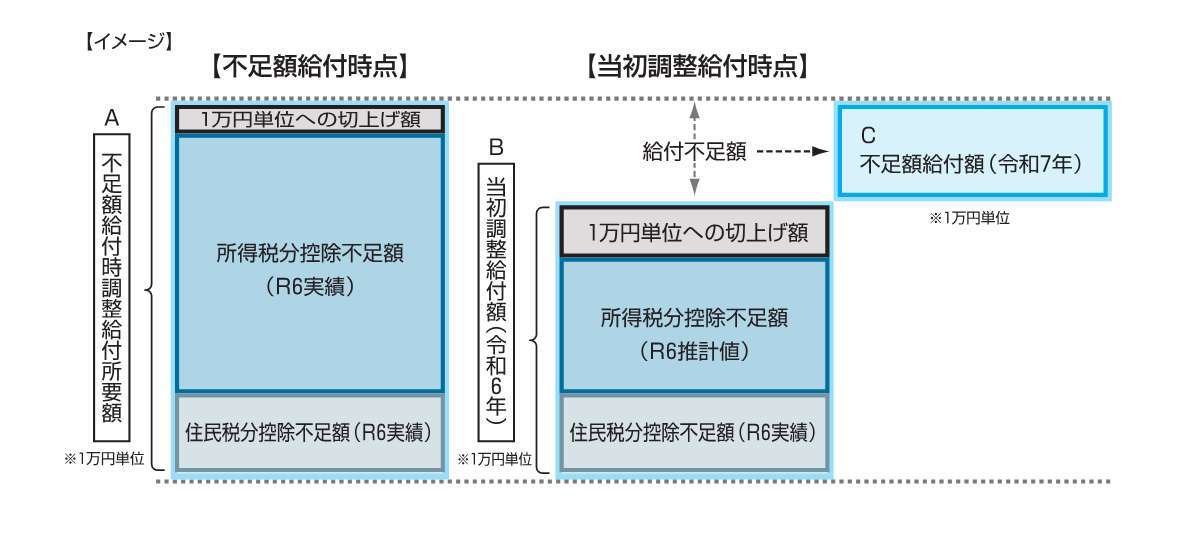

福崎町では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税の対象者で、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じる方に不足額を支給します。

※令和6年度に「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として調整給付金(当初調整給付)を支給しています。

【支給要件(支給対象者)、給付金額】

令和7年1月1日時点で福崎町に住民登録がある人(住登外課税の人を含む)のうち、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)に該当する人

※令和7年1月1日に福崎町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

[不足額給付(1)]

|

要件 |

給付金額 |

|

令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額と給付金(調整給付)との間で差額が生じた人 |

差額を1万円単位に切り上げた額 |

<給付対象となりうる例>

(例1)令和6年分推計所得税額に比べ、令和6年分確定所得税が減少した。

(例2)令和5年中に収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した。

(例3)扶養親族等が令和6年中に増加した(こどもの出生など)。

(例4)当初調整給付後に税額修正等で令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった。

[不足額給付(2)]

下のいずれかの要件に該当し、低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

※下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

|

要件 |

給付金額 |

|

|

1.令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円で、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等 |

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円) |

|

|

地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合 |

2.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 |

所得税の定額減税対象分(3万円)のうち当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む) |

|

3.令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として 所得税の定額減税の対象になった場合 |

住民税の定額減税対象分(1万円) |

|

|

4.令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)で、本人として調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 |

所得税の定額減税対象分(3万円)から当初調整給付の額を控除した額 |

|

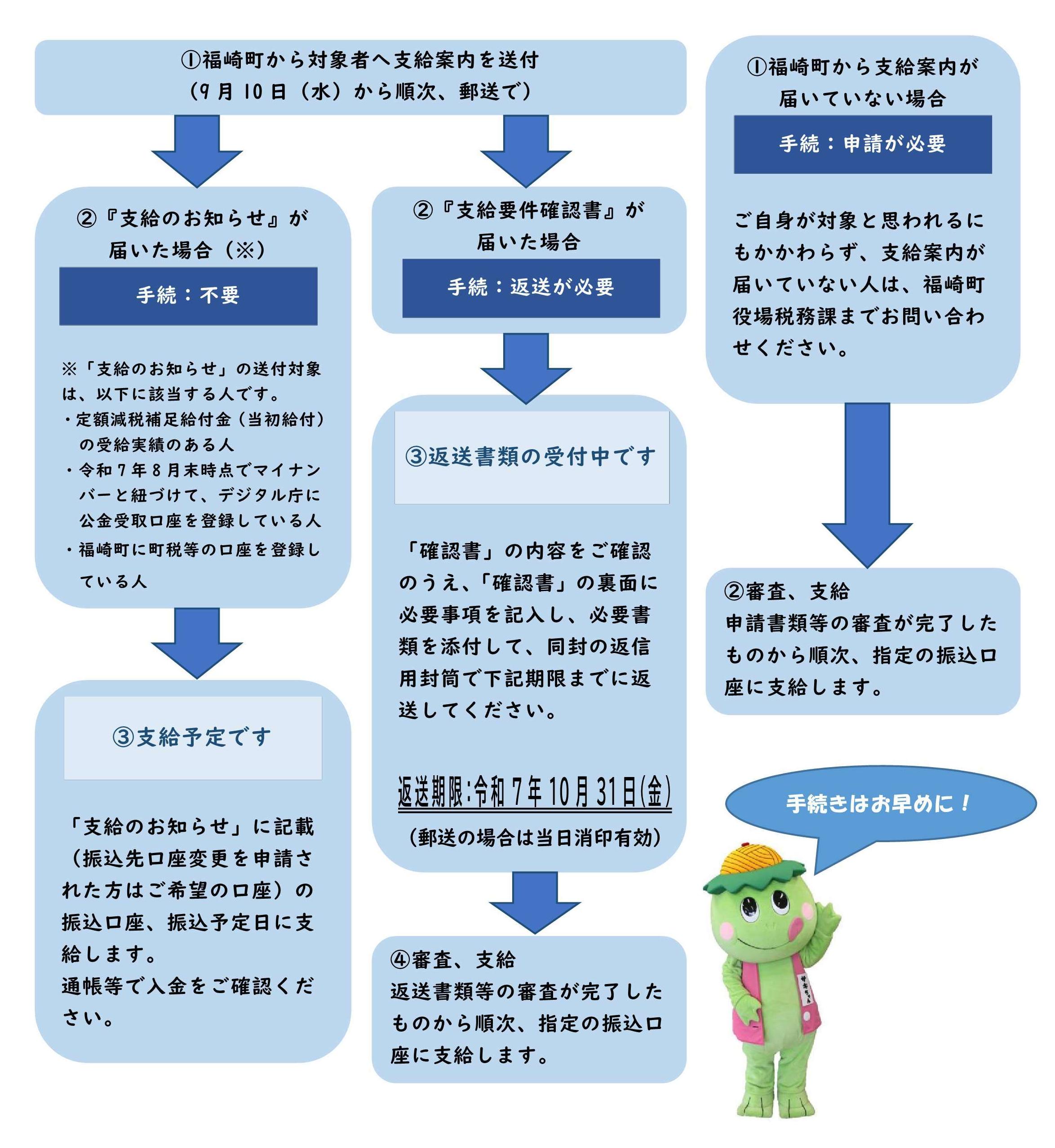

【支給までの主な流れ】

・令和7年9月10日(水)

町から、支給要件を満たすことを確認できた人へ、「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」のどちらかの書類を発送しました。

ご自身が給付対象と思われるにもかかわらず、町から書類が届かない人は、福崎町役場税務課定額減税補足給付金担当までお問い合わせください。

「支給のお知らせ」

●対象

支給対象者のうち、発送時点で既に町で支給先の口座情報を把握できた人へお送りしています。

・定額減税補足給付金(当初給付)の受給実績のある人

・令和7年8月末時点でマイナンバーと紐づけて、デジタル庁に公金受取口座を登録している人

(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、

デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認

ください。

・福崎町に町税等の口座を登録している人

●手続き

振込先口座の変更を希望される場合又は給付金受給を辞退される場合を除き、原則、手続きの必要はありません。

「支給のお知らせ」に記載している振込予定日に振り込みます。

「支給要件確認書」

●対象

支給要件を満たすことは確認できたが、町で支給先の口座情報を把握できなかった人へお送りしています。

●手続き

書類の返送(給付金受取についての申請手続き)が必要です。

送付された支給確認書の内容をご確認いただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次、給付金を振込いたします。

提出期限:令和7年10月31日(金)当日消印有効

期限を過ぎると給付金の受取ができなくなりますのでご注意ください。

その他

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき差押え等が禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

特殊詐欺などにご注意ください

町が給付金支給にあたってATM(現金自動預払機)の操作や手数料の振込みなどを求めることは絶対にありません。不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。